こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月に全国的に緊急事態宣言が出され学校の休校や仕事のテレワーク化などが進み、不要不急の外出を控える動きが高まりました。それにより主に飲食業会は過去に類をみないほどの苦境に立たされています。そんな状況におかされても懸命に売上げを確保すべく、現在多くの飲食店がテイクアウト販売へとシフトして頑張っています。私がこれまでに飲食店の方々からいただいたご相談なども踏まえて、テイクアウト販売について知っておくべき7つの要素をご紹介いたします。

1 テイクアウト販売を始めるのに必要な許可

そもそも飲食店営業許可を取得している店舗が、既存のメニューをテイクアウト販売するにあたっては、特別に許可を取る必要はありません。

しかし、許認可でも注意しないければならない4つのポイントがあります。

Point.1 調理場所と販売場所が異なる場合

仮にキッチンカーなどで移動販売を始めるときなど、料理の調理場所と販売場所が異なる場合は、それぞれの場所ごとに許認可を取る必要があります。また、取扱うメニューでも許認可が異なりますので、出店予定地を所管する保健所へ一度ご相談してください。

| ●調理有りの主食(米類・麺類など)の場合 |

飲食店営業許可 |

| ●調理有りの菓子(洋菓子・和菓子・パン類など)の場合 |

菓子製造業許可 |

| ●調理有りの飲料(コーヒー・ジュース・お茶など)の場合 |

喫茶店営業許可 |

| ●調理なしの主食(包装された弁当・惣菜・パン類など)の場合 |

飲食店営業許可 |

Point.2 メニュー内容で異なる許可

飲食店営業許可だけでは、テイクアウト販売が認められていないメニューについてもそれぞれに必要な許可を解説いたします。

| ●パン・菓子類などのテイクアウト販売には |

菓子製造業許可 |

| ●食肉製品などのテイクアウト販売には |

食肉製品製造業許可 |

| ●冷凍食品などのテイクアウト販売には |

食品の冷凍又は冷蔵業許可 |

| ●ソース類そのものを商品とするテイクアウト販売には |

ソース類製造業許可 |

Point.3 アルコール類の取り扱い

普段飲食店で出しているアルコールドリンクであってもテイクアウト販売の場合は、酒税法で制限されています。

酒類販売業免許が必要です。

※しかしこの度、国税庁が新型コロナウイルスの感染拡大で営業に大きな影響を受けている飲食店に対し、特例としてお酒を料理と一緒にテイクアウト販売できるよう、飲食店が資金確保のために在庫のアルコール類を消費者に販売することを認める「料食店等期限付酒類小売業免許」を付与する措置がとられることになりました。概要は以下の通りです。(国税庁ウェブサイトの措置の概要から引用しています。)

【措置の概要】

〇 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。

〇 令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。

〇 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。

〇 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。

(注)

1 今般の期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の 報告等を行う必要があります。

2 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能です。

3 今般の期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。

4 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府 県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません。(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)

5 今般の期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。

※酒類販売管理者は、法令を厳守して販売が行えるよう管理者が従業員を指導する役割で、取得時に初回研修が行われ取得後も3年ごとに定期研修を受ける必要があります。研修日程については、国税庁のホームページ「酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について」より各地域の情報をご確認ください。

Point.4 新たな調理場所や販売場所を設ける場合

もともと営業許可を受けている店舗であっても、店舗内に新たな調理場などを設けたり、新しい事業を始める場合、すでに受けている営業許可とは別の種類の営業許可が必要になる場合があります。

営業許可を受けた保健所に確認してみましょう。

2 食品表示の義務はありません

飲食店でのテイクアウト販売の場合、食品の内容についてお客様に直接説明ができるので、基本的に食品表示の義務はないものとされています。

※万が一の食中毒やアレルギーをさけるため、可能な範囲で表示したり、お客様に伝えたほうが良い場合もあります。

消費期限や保存方法についても表示の義務はありませんが、「いついつまでにお召し上がりください」や「必ず冷蔵庫で保存してください」などといったお声がけの徹底は必要です。また、商品にアレルギー物質とされる特定原材料の何が含まれているのかも必ず把握しておき、アレルギーを気にされるお客さまの問いに答えられるようにしておきましょう。

3 衛生面には十分注意を!

テイクアウトの商品は、お客さまに渡した後の商品の保存状態や、いつになったら召し上がるのかをお店側でコントロールすることができないので、日頃店内で提供している商品と比べてかなり大きな食中毒のリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。万が一、テイクアウトの商品で食中毒が発生してしまうと、お店の営業が停止してしまう可能性がある高いです。そういったリスクも踏まえ食中毒に対し、より一層の注意を払い衛生面には気をつけなければなりません。

基本の手洗いが大切です

●キッチンを離れたらその都度。

●メニューの盛り付け前。

●次の調理に入る前。

衛生的な身だしなみ

●髪の毛が料理に入らないように、帽子などはしっかりかぶる。

●唾が入らないようマスクを着用。

●菌が入りやすい爪はこまめに切る。

●異物混入を防ぐためアクセサリー類は身にはつけない。

●作業着は清潔に保つこと。

調理場は常に清潔に

調理をする上で大前提ともいえることなので今更いうまでもありませんが、調理場・調理用具・冷蔵庫・保管庫などの整理整頓と清掃や消毒を場所毎に時間を決めて行うことが大切です。

商品カテゴリーごとに注意する予防策が異なります!

●刺身やサラダなどの生ものは非加熱のため、そもそも滅菌することができません。そのため調理前からお渡しするまで菌をつけない対策が必要です。

●揚げ物や炒め物などは、加熱を行うため滅菌できます。しかしゆっくり冷めてくると菌が増殖してきますのでお渡しする直前に調理をするといいです。

●スープやカレーなどの煮物は、加熱を行うため滅菌できます。その後、急速冷却を行うことで菌を増殖させない対策を取ることができます。

食品トレーの取り扱い

メニュー毎の機能性が必要なのは、もちろんのこと。商品が溢れることなく、安心してお客様が持ち運べるものを選びましょう。

※持ち運び際に料理が溢れる事例が意外と多いようです。

4 食品トレーの選び方

テイクアウトに欠かせない食品トレーは、必ずメニューに合わせた容器を準備しましょう。

中身が溢れないように持ち運べるもの

持ち運びの際に最も避けたいのは、商品が溢れてしまうというトラブルです。特に汁が出るメニューを扱う場合は要注意です。

料理に合わせて、防汁・耐水・耐油・耐熱のものを選び事前に、持てないほど熱すぎないかチェックしておきましょう。

盛り付けが崩れないように注意

自信を持って美味しい料理を提供しても、お客さまに届く際に料理が寄ったりして盛り付けがくずれると見た目だけで味が半減してしまうものです。

トレーは料理の量に合わせたもので、複数のメニューを詰め合わせるものは仕切りのついたものを選ぶことをオススメします。

廃棄のことも考えて

家庭や職場などで召しあがった後に、かたづけなくてはなりません。なるべく手軽に分別しやすくゴミとしてもコンパクトにまとまるものを選ぶ配慮が環境へも優しい取り組みに繋がります。

その他必要なものの準備もお忘れなく

テイクアウトではお持ち帰りいただくためのビニール袋と、どこでも召しあがれるようにおしぼり・わりばし・スプーン・フォークなどの食器類もご準備しておいてください。

5 お客さまへの告知

テイクアウト販売の準備が整い、さあ始めよう!と思ってもお客様に告知されていなければご注文が増えません。

お店にできる規模で、お客さまへ告知を行っていきましょう。店内外でのポップでアピールや、ウェブサイト・SNSなどインターネットでの告知も効果的です。

店内外POP

お店を利用する人・歩行者・近隣住民の方に気付いて興味を持ってもらい、購買に繋がる可能性が高いお客様にアピールできることが効果的です。

ポスティング

近隣住民やオフィスで働く人に向けて、ポスティングすると有効かと思われます。

インターネット(SNSなど)

より広くお客さまに知ってもらうためには、インターネットの活用が欠かせないでしょう。

●Facebook・Twitter・LINE@などのSNSを活用してテイクアウトを始めたことをお知らせしましょう。

●Googleマイビジネスを更新して、Googleマップのテイクアウトを開いたときにご自分のお店も表示されるように設定しておきましょう。

●テイクアウト専門サイトやアプリに登録しておきましょう。(LINEポケオ・楽天テイクアウト・PICKS・menu・食べログなどなど)

6 消費税率は8%

テイクアウトの場合、軽減税率の対象となるため消費税は8%となります。(アルコール類は除きます。)

通常営業と併行して営業を行う場合には、確定申告の際に分からなくなってしまい手続きが滞る可能性がありますので、年度毎の会計処理を滞らせないためにも、確定申告しやすい状態でそれぞれ分けて帳簿を準備しておきましょう。

7 その他に大切なこと

最後になりましたが、他にも大切と思われる3点についてお伝えしておきたいと思います。

個人情報の管理

商品配達も行う場合には、お客様の氏名・電話番号・住所をお聞きします。個人情報保護法の観点からも、厳重に管理してください。

賠償責任保険

常に細心の注意をはらっていても、食中毒のリスクがゼロとは限りません。万が一に備えて賠償責任保険(PL保険)への加入も検討してみましょう。

※食中毒が発生すると、高額な損害賠償金の支払い及び、保健所から営業停止処分が下されます。

【賠償責任保険の主な4つの内容】

●お客さまへの損害賠償金

●さらなる損害の発生や拡大を防ぐための損害防止費用

●他にも責任を負うべきものがいる場合に賠償を求める費用(権利保全行使費用)

●争訟費用

始める前に必ず保健所に相談してください!

とにもかくにも、保健所には誰よりも詳しい食品衛生の専門家が揃っています。現在侵されている飲食店の立場もよく理解されていますので、食品衛生指導・営業許可申請・その他食品衛生に関わる全てのことに関して、必ず一度管轄の保健所に相談してください。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

ビールが美味しいこの時期にご紹介したいのは、宮崎県の郷土料理「地鶏の炭火焼」。食べやすいサイズに切った地鶏を、塩胡椒と隠し味で下味をつけ、強火の炭火焼きで黒々とこんがり焼き上げる一品です。まるで、炭火の燻製のような独特の風味が特徴です。今回は、その地鶏の炭火焼の作り方とおすすめの食材をご紹介して参ります。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

ビールが美味しいこの時期にご紹介したいのは、宮崎県の郷土料理「地鶏の炭火焼」。食べやすいサイズに切った地鶏を、塩胡椒と隠し味で下味をつけ、強火の炭火焼きで黒々とこんがり焼き上げる一品です。まるで、炭火の燻製のような独特の風味が特徴です。今回は、その地鶏の炭火焼の作り方とおすすめの食材をご紹介して参ります。

もともと宮崎県と鹿児島県の霧島地域において、古くから飼育されていた在来種の鶏です。その名前の由来は、江戸時代にこの鶏を飼育していた農家さん達が、とても美味しいことから藩城主の地頭職に献上していました。その後いつからともなく地頭鶏と呼ぶようになったと言われています。それから時は過ぎ1943年(昭和18年)生産羽数が非常に少ないために文部省から天然記念物に指定された。

もともと宮崎県と鹿児島県の霧島地域において、古くから飼育されていた在来種の鶏です。その名前の由来は、江戸時代にこの鶏を飼育していた農家さん達が、とても美味しいことから藩城主の地頭職に献上していました。その後いつからともなく地頭鶏と呼ぶようになったと言われています。それから時は過ぎ1943年(昭和18年)生産羽数が非常に少ないために文部省から天然記念物に指定された。

せっかく良質の地鶏を準備しても、調理の仕方次第で台無しなる場合もございます。そこで、地鶏専門店の店主が教える「失敗しない調理法」を一緒にみていきたいと思います。

せっかく良質の地鶏を準備しても、調理の仕方次第で台無しなる場合もございます。そこで、地鶏専門店の店主が教える「失敗しない調理法」を一緒にみていきたいと思います。

当店でお取り扱っている食材で、本場宮崎の味を再現してみましょう。

当店でお取り扱っている食材で、本場宮崎の味を再現してみましょう。

お問い合わせ

お問い合わせ

一般的に飲食店においての原価は、食材の仕入れ価格です。原価をおさえて粗利益につなげるには、原価管理をしっかりすることが大切です。食材の仕入れ原価に、もろもろの経費とお店の利益を足してお客さまに提供されるのが、メニュー価格となります。このメニュー価格で原価を割った数字が原価率になるわけですが、飲食店の原価管理ではメニューの原価率を管理していくことがお店の利益にとって重要になってきます。

一般的に飲食店においての原価は、食材の仕入れ価格です。原価をおさえて粗利益につなげるには、原価管理をしっかりすることが大切です。食材の仕入れ原価に、もろもろの経費とお店の利益を足してお客さまに提供されるのが、メニュー価格となります。このメニュー価格で原価を割った数字が原価率になるわけですが、飲食店の原価管理ではメニューの原価率を管理していくことがお店の利益にとって重要になってきます。

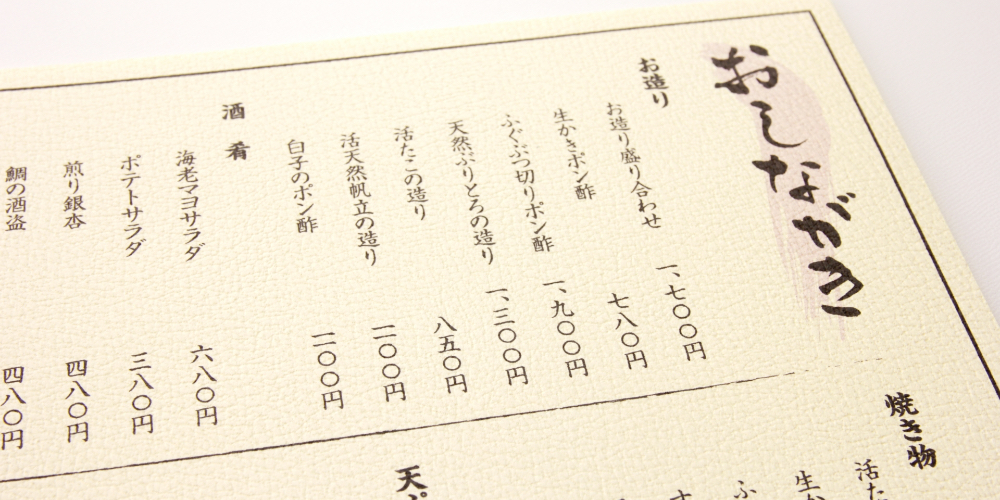

飲食店経営者の方から「売り上げは上がったけど、利益は変わってない」などという話をお聞きすることがあります。それは、もしかしたら集客メニューと収益メニューの売り上げに偏りが出ているのかもしれません。ここでは、居酒屋メニューを一例に原価と売価の目安をみていきましょう。

飲食店経営者の方から「売り上げは上がったけど、利益は変わってない」などという話をお聞きすることがあります。それは、もしかしたら集客メニューと収益メニューの売り上げに偏りが出ているのかもしれません。ここでは、居酒屋メニューを一例に原価と売価の目安をみていきましょう。

どこの居酒屋でも、お店の売りである看板メニューにとても力を入れています。それだけに原価率も高めの素材が多く手間もかかっているため、看板メニューのみで売り上げを立てるのは苦難とも言えます。他の一般メニューの原価率や作業にかかる時間とのバランスを意識して、一般メニューも選んでもらえるような営業を行わないと利益につながりません。

どこの居酒屋でも、お店の売りである看板メニューにとても力を入れています。それだけに原価率も高めの素材が多く手間もかかっているため、看板メニューのみで売り上げを立てるのは苦難とも言えます。他の一般メニューの原価率や作業にかかる時間とのバランスを意識して、一般メニューも選んでもらえるような営業を行わないと利益につながりません。

繰り返しになりますが、集客メニューと収益メニューをバランスよく注文してもらい、お支払額の合計の原価率が3割前後になるのがベストです。では、具体的にどのような商品を収益食材として仕入れるべきかを、人気商品から厳選して食材10品を原価率と共にご紹介いたします。

繰り返しになりますが、集客メニューと収益メニューをバランスよく注文してもらい、お支払額の合計の原価率が3割前後になるのがベストです。では、具体的にどのような商品を収益食材として仕入れるべきかを、人気商品から厳選して食材10品を原価率と共にご紹介いたします。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

コロナショックによる営業自粛の影響を受け、今後の運営のV字回復も兼ねて新メニュー開発を検討中の飲食店も多いと思います。確かに、居酒屋やレストラン・カフェなどは、メニューの種類が多いとお客様も満足されます。とはいえ、単純に新メニューを増やしてしまうと新たな食材の仕入れも増え、結果として廃棄のリスクや調理時間がかかり過ぎる可能性も高まるのです。いかに、限られた食材を効率よくアレンジして使うかが、新メニュー開発のキーワードになってきます。では、そのために知っておくべきことコツを抑えていきましょう。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

コロナショックによる営業自粛の影響を受け、今後の運営のV字回復も兼ねて新メニュー開発を検討中の飲食店も多いと思います。確かに、居酒屋やレストラン・カフェなどは、メニューの種類が多いとお客様も満足されます。とはいえ、単純に新メニューを増やしてしまうと新たな食材の仕入れも増え、結果として廃棄のリスクや調理時間がかかり過ぎる可能性も高まるのです。いかに、限られた食材を効率よくアレンジして使うかが、新メニュー開発のキーワードになってきます。では、そのために知っておくべきことコツを抑えていきましょう。

食材の仕入れから仕込みなどの準備や営業を行う忙しい中で、時間を取って新メニュー開発を行うことはとても大変なことです。そこまでして新メニュー開発を行う理由を紐解いていきましょう。

食材の仕入れから仕込みなどの準備や営業を行う忙しい中で、時間を取って新メニュー開発を行うことはとても大変なことです。そこまでして新メニュー開発を行う理由を紐解いていきましょう。

「とにかく旬のものや流行りの食材を使いたい」や「今までうちの店になかったメニューで美味しいものを作りたい」といったような曖昧な趣旨でメニュー開発を行ってしますと、いざ進めていく時に大変です。失敗しないためにも、ここでポイントを抑えておきましょう。

「とにかく旬のものや流行りの食材を使いたい」や「今までうちの店になかったメニューで美味しいものを作りたい」といったような曖昧な趣旨でメニュー開発を行ってしますと、いざ進めていく時に大変です。失敗しないためにも、ここでポイントを抑えておきましょう。

新メニュー開発のポイントは抑えましたが、では実際に進めて行くにあたって開発の流れについてご紹介いたします。

新メニュー開発のポイントは抑えましたが、では実際に進めて行くにあたって開発の流れについてご紹介いたします。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

最近「家でゆっくり美味いお肉を食べたい!」という人たちの間で家焼肉が流行っているのをご存知ですか?みんな大好きな焼肉ですが、室内でやると煙や匂い床の汚れが気になってためらう人も多いですよね。今回は、家焼肉の際の煙や匂い対策と共に揃えるものから、美味しく食べるコツまで肉の専門家が完全ガイドいたします!

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

最近「家でゆっくり美味いお肉を食べたい!」という人たちの間で家焼肉が流行っているのをご存知ですか?みんな大好きな焼肉ですが、室内でやると煙や匂い床の汚れが気になってためらう人も多いですよね。今回は、家焼肉の際の煙や匂い対策と共に揃えるものから、美味しく食べるコツまで肉の専門家が完全ガイドいたします!

一言で「焼肉」と言っても家焼肉での主に使用する道具は、ホットプレートもしくはカセットコンロと大きく2種類あります。それぞれのメリットとデメリットをお伝えします。

一言で「焼肉」と言っても家焼肉での主に使用する道具は、ホットプレートもしくはカセットコンロと大きく2種類あります。それぞれのメリットとデメリットをお伝えします。

お肉は、できれば種類が豊富な精肉店などで購入することをお勧めします。鮮度が高くスーパーでは取り扱っていないような部位のお肉やホルモン系の食材が充実してますので、是非一度足を運んでみてください。一般的に焼肉にお勧めの部位をご紹介します。

お肉は、できれば種類が豊富な精肉店などで購入することをお勧めします。鮮度が高くスーパーでは取り扱っていないような部位のお肉やホルモン系の食材が充実してますので、是非一度足を運んでみてください。一般的に焼肉にお勧めの部位をご紹介します。

一般的にお肉は、そのまま焼いた後にタレや塩などの薬味をつけていただくパターンと、事前に下味をお肉にもみこませて焼いてそのままいただくパターンとありますが、ここではお肉の専門家が「ご飯がすすむやみつき簡単下味付け!」を伝授いたします。

一般的にお肉は、そのまま焼いた後にタレや塩などの薬味をつけていただくパターンと、事前に下味をお肉にもみこませて焼いてそのままいただくパターンとありますが、ここではお肉の専門家が「ご飯がすすむやみつき簡単下味付け!」を伝授いたします。

高級なお肉なら大抵柔らかくて間違いなく美味しい!っと勘違いしてませんか?どんなに高級で上質なお肉でも焼き方を失敗すると台無しに…

ご存知の方もここでもう一度、美味しい家焼肉の作り方をおさらいしましょう。

高級なお肉なら大抵柔らかくて間違いなく美味しい!っと勘違いしてませんか?どんなに高級で上質なお肉でも焼き方を失敗すると台無しに…

ご存知の方もここでもう一度、美味しい家焼肉の作り方をおさらいしましょう。

家焼肉の一番の懸念は、匂いや煙りがカーテンや家具についたり、テーブルや椅子や床にこびりつく脂汚れです!これさえなければもっと家焼肉したいという方も多いはずです。100%防ぎきることは不可能ですが、家でできる最大限の対策をご紹介。

家焼肉の一番の懸念は、匂いや煙りがカーテンや家具についたり、テーブルや椅子や床にこびりつく脂汚れです!これさえなければもっと家焼肉したいという方も多いはずです。100%防ぎきることは不可能ですが、家でできる最大限の対策をご紹介。

さあ、もうすぐにでもお肉を買って家焼肉がしたくなったのではないでしょうか!家でやれば安上がりで済みますし、車の運転もしなくていいのでお酒も飲めてゆっくりできます。子供からお年寄りまで家族のスタイルに合わせた楽しみ方ができますので、皆さん是非お試しください!

また食材デポでは、

さあ、もうすぐにでもお肉を買って家焼肉がしたくなったのではないでしょうか!家でやれば安上がりで済みますし、車の運転もしなくていいのでお酒も飲めてゆっくりできます。子供からお年寄りまで家族のスタイルに合わせた楽しみ方ができますので、皆さん是非お試しください!

また食材デポでは、 こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

未だ終息の兆しの見えないコロナショックの影響を受けている飲食店も多いですが、そんな今だからこそ飲食店はアフターコロナを見据えた準備をしておかなければなりません。無論だれも経験したことのなかった今回の騒動が終息した後の世界を予測して行動するということは容易いことではありませんが、飲食業界に関しても騒動前と同じ環境に戻るという見方は少ないでしょう。あくまでもアフターコロナを見据え社会情勢を考慮した上での、予測準備にはなりますが、今回3つの対策をご紹介したいと思います。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

未だ終息の兆しの見えないコロナショックの影響を受けている飲食店も多いですが、そんな今だからこそ飲食店はアフターコロナを見据えた準備をしておかなければなりません。無論だれも経験したことのなかった今回の騒動が終息した後の世界を予測して行動するということは容易いことではありませんが、飲食業界に関しても騒動前と同じ環境に戻るという見方は少ないでしょう。あくまでもアフターコロナを見据え社会情勢を考慮した上での、予測準備にはなりますが、今回3つの対策をご紹介したいと思います。

外出自粛に伴う企業の取り組みとして、テレワークやリモートワークの需要が増えました。それにより「仕事は自宅でも出来る」と確信した企業経営者も多いと思います。すると、少なからずコロナショックが終息した後もテレワークやリモートワークへと働き方をシフトしていく企業も増えてくると予測されます。通勤しない働き方になると、それまで会社の近くでとっていたランチや会社帰りに寄っていた飲食店などの需要も減ってくると考えられます。その一方で、中食や宅配の消費が高まる傾向にあることは否めないでしょう。ここでは、中食対応のポイントをまとめてみました。

外出自粛に伴う企業の取り組みとして、テレワークやリモートワークの需要が増えました。それにより「仕事は自宅でも出来る」と確信した企業経営者も多いと思います。すると、少なからずコロナショックが終息した後もテレワークやリモートワークへと働き方をシフトしていく企業も増えてくると予測されます。通勤しない働き方になると、それまで会社の近くでとっていたランチや会社帰りに寄っていた飲食店などの需要も減ってくると考えられます。その一方で、中食や宅配の消費が高まる傾向にあることは否めないでしょう。ここでは、中食対応のポイントをまとめてみました。

先ほどもお伝えしたように、会社の近くでとっていたランチや会社帰りに寄っていた飲食店などの需要も減ってくると見込まれます。そのため、会社の近くや仕事帰りに立ち寄っていただくことを想定するではなく、「足を運んでいただけるお店づくり」を行っていかなければなりません。

先ほどもお伝えしたように、会社の近くでとっていたランチや会社帰りに寄っていた飲食店などの需要も減ってくると見込まれます。そのため、会社の近くや仕事帰りに立ち寄っていただくことを想定するではなく、「足を運んでいただけるお店づくり」を行っていかなければなりません。

観光業の運用が再開しても、インバウンドにおける外国人旅行客の集客がいつになるのか検討がつかないため、国内における人の流れや集客に十分目を向けることが必要です。これまでインバウンドのお客さまをターゲットにおいていたお店は、新たなターゲットを取り込むための経営戦略会議を行ってください。

観光業の運用が再開しても、インバウンドにおける外国人旅行客の集客がいつになるのか検討がつかないため、国内における人の流れや集客に十分目を向けることが必要です。これまでインバウンドのお客さまをターゲットにおいていたお店は、新たなターゲットを取り込むための経営戦略会議を行ってください。

たとえ騒動が終息しても、このコロナウイルス感染防止で身についた人の習慣や知識はそう簡単に消えるわけではありません。つまり今後よりお客さまの衛生面に対する厳しい目があると考えた方がよいでしょう。お客さまの期待を裏切らないお店のあり方が望まれています。

たとえ騒動が終息しても、このコロナウイルス感染防止で身についた人の習慣や知識はそう簡単に消えるわけではありません。つまり今後よりお客さまの衛生面に対する厳しい目があると考えた方がよいでしょう。お客さまの期待を裏切らないお店のあり方が望まれています。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月に全国的に緊急事態宣言が出され学校の休校や仕事のテレワーク化などが進み、不要不急の外出を控える動きが高まりました。それにより主に飲食業会は過去に類をみないほどの苦境に立たされています。そんな状況におかされても懸命に売上げを確保すべく、現在多くの飲食店がテイクアウト販売へとシフトして頑張っています。私がこれまでに飲食店の方々からいただいたご相談なども踏まえて、テイクアウト販売について知っておくべき7つの要素をご紹介いたします。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月に全国的に緊急事態宣言が出され学校の休校や仕事のテレワーク化などが進み、不要不急の外出を控える動きが高まりました。それにより主に飲食業会は過去に類をみないほどの苦境に立たされています。そんな状況におかされても懸命に売上げを確保すべく、現在多くの飲食店がテイクアウト販売へとシフトして頑張っています。私がこれまでに飲食店の方々からいただいたご相談なども踏まえて、テイクアウト販売について知っておくべき7つの要素をご紹介いたします。

そもそも飲食店営業許可を取得している店舗が、既存のメニューをテイクアウト販売するにあたっては、特別に許可を取る必要はありません。

しかし、許認可でも注意しないければならない4つのポイントがあります。

そもそも飲食店営業許可を取得している店舗が、既存のメニューをテイクアウト販売するにあたっては、特別に許可を取る必要はありません。

しかし、許認可でも注意しないければならない4つのポイントがあります。

飲食店でのテイクアウト販売の場合、食品の内容についてお客様に直接説明ができるので、基本的に食品表示の義務はないものとされています。

※万が一の食中毒やアレルギーをさけるため、可能な範囲で表示したり、お客様に伝えたほうが良い場合もあります。

消費期限や保存方法についても表示の義務はありませんが、「いついつまでにお召し上がりください」や「必ず冷蔵庫で保存してください」などといったお声がけの徹底は必要です。また、商品にアレルギー物質とされる特定原材料の何が含まれているのかも必ず把握しておき、アレルギーを気にされるお客さまの問いに答えられるようにしておきましょう。

飲食店でのテイクアウト販売の場合、食品の内容についてお客様に直接説明ができるので、基本的に食品表示の義務はないものとされています。

※万が一の食中毒やアレルギーをさけるため、可能な範囲で表示したり、お客様に伝えたほうが良い場合もあります。

消費期限や保存方法についても表示の義務はありませんが、「いついつまでにお召し上がりください」や「必ず冷蔵庫で保存してください」などといったお声がけの徹底は必要です。また、商品にアレルギー物質とされる特定原材料の何が含まれているのかも必ず把握しておき、アレルギーを気にされるお客さまの問いに答えられるようにしておきましょう。

テイクアウトの商品は、お客さまに渡した後の商品の保存状態や、いつになったら召し上がるのかをお店側でコントロールすることができないので、日頃店内で提供している商品と比べてかなり大きな食中毒のリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。万が一、テイクアウトの商品で食中毒が発生してしまうと、お店の営業が停止してしまう可能性がある高いです。そういったリスクも踏まえ食中毒に対し、より一層の注意を払い衛生面には気をつけなければなりません。

テイクアウトの商品は、お客さまに渡した後の商品の保存状態や、いつになったら召し上がるのかをお店側でコントロールすることができないので、日頃店内で提供している商品と比べてかなり大きな食中毒のリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。万が一、テイクアウトの商品で食中毒が発生してしまうと、お店の営業が停止してしまう可能性がある高いです。そういったリスクも踏まえ食中毒に対し、より一層の注意を払い衛生面には気をつけなければなりません。

テイクアウトに欠かせない食品トレーは、必ずメニューに合わせた容器を準備しましょう。

テイクアウトに欠かせない食品トレーは、必ずメニューに合わせた容器を準備しましょう。

テイクアウト販売の準備が整い、さあ始めよう!と思ってもお客様に告知されていなければご注文が増えません。

お店にできる規模で、お客さまへ告知を行っていきましょう。店内外でのポップでアピールや、ウェブサイト・SNSなどインターネットでの告知も効果的です。

テイクアウト販売の準備が整い、さあ始めよう!と思ってもお客様に告知されていなければご注文が増えません。

お店にできる規模で、お客さまへ告知を行っていきましょう。店内外でのポップでアピールや、ウェブサイト・SNSなどインターネットでの告知も効果的です。

テイクアウトの場合、軽減税率の対象となるため消費税は8%となります。(アルコール類は除きます。)

通常営業と併行して営業を行う場合には、確定申告の際に分からなくなってしまい手続きが滞る可能性がありますので、年度毎の会計処理を滞らせないためにも、確定申告しやすい状態でそれぞれ分けて帳簿を準備しておきましょう。

テイクアウトの場合、軽減税率の対象となるため消費税は8%となります。(アルコール類は除きます。)

通常営業と併行して営業を行う場合には、確定申告の際に分からなくなってしまい手続きが滞る可能性がありますので、年度毎の会計処理を滞らせないためにも、確定申告しやすい状態でそれぞれ分けて帳簿を準備しておきましょう。

最後になりましたが、他にも大切と思われる3点についてお伝えしておきたいと思います。

最後になりましたが、他にも大切と思われる3点についてお伝えしておきたいと思います。

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

これから飲食店を始めようとお考えの方の中でも、開業しやすいとされている

こんにちは!食材デポ編集部の泉山です。

これから飲食店を始めようとお考えの方の中でも、開業しやすいとされている 仕入れ先を探すポイントは、「仕入価格」「食材の質」「ロット数による対応力」「配送手段」「決済方法」などがあります。各種仕入先のメリットとデメリットを賢く見極めて、自店に合った仕入先を上手に組み合わせて使用することも飲食店経営成功の秘訣です!料理の味の決め手となる素材の質やコストも大切ですが、それと同時に食品ロス削減のキーワードとも言える、「1回の購入量」…いわゆる

仕入れ先を探すポイントは、「仕入価格」「食材の質」「ロット数による対応力」「配送手段」「決済方法」などがあります。各種仕入先のメリットとデメリットを賢く見極めて、自店に合った仕入先を上手に組み合わせて使用することも飲食店経営成功の秘訣です!料理の味の決め手となる素材の質やコストも大切ですが、それと同時に食品ロス削減のキーワードとも言える、「1回の購入量」…いわゆる 小規模な居酒屋での、代表的な5つの仕入先のメリットとデメリットをタイプ別に分類・検証していきましょう。

小規模な居酒屋での、代表的な5つの仕入先のメリットとデメリットをタイプ別に分類・検証していきましょう。